Сергей Владимирович скончался в городской больнице № 7

Екатеринбуржца Сергея Храмова привезли в городскую больницу в тяжелом состоянии. Мужчина почти сутки погибал в общей палате хирургического отделения, потому что в реанимации на тот момент не было свободных мест. Эта трагическая история — о том, как проблемы в системе губят жизни людей.

«Что вы хотите, это алкоголь»

Накануне 8 Марта Сергей Владимирович купил цветы, чтобы подарить всем женщинам на работе. Эти его последние цветы на работу отвезла дочь, рассказала, что ее отца больше нет. Праздничный день стал для семьи трагическим…

Сергей попал в больницу неожиданно. Шестого марта 2023 года у него был выходной, днем с женой ездили по каким-то делам. Вечер провели дома, сидели на кухне, разговаривали, смеялись. В 23:30 неожиданно стало плохо: начались резкие боли в животе и груди, слабость, рвота. Тут же вызвали скорую.

Пока ждали врачей, Сергей Владимирович уже кричал от боли. Его увезли в городскую больницу № 7. Жена Антонина Степановна приехала в приемный покой вместе с ним.

— Папа был обессилен, стонал и кричал, хотя он очень терпеливый. На все вопросы врачей отвечала мама, — рассказывает дочка Ирина Храмова.

Когда делали флюорографию, Сергей уже не держался на ногах, падал. Из кабинета Антонина Степановна вывозила его на коляске, настолько он обессилел. Пациенту поставили диагноз «острый панкреатит».

Панкреатит — это воспаление тканей поджелудочной железы. Приступ может случиться на фоне хронического заболевания органа, но может сразу проявиться в острой форме. Частая причина этого — погрешности питания: люди попадают в больницу после праздничного застолья с обилием жирной пищи и алкоголем. Также острый панкреатит может развиться из-за патологий желчных путей (например, камней) — начинают вырабатываться ферменты, которые разрушают поджелудочную, развивается панкреонекроз. В целом причин может быть много: и аллергическая реакция, и инфекции, и заболевания печени, и сахарный диабет.

В данном случае причина болезни неясна. Никаких застолий накануне приступа не было, и, как говорят родственники, Сергей Владимирович уже несколько лет был на здоровом, почти диетическом питании. В день госпитализации ел лишь нежирный постный суп, пил морс. Каждый год проходил профосмотры на работе, все анализы были в норме.

Сергея Храмова положили в отделение неотложной хирургии. Утром дочь и мама приехали в больницу. Дозвонились до лечащего врача, та по телефону коротко ответила, что состояние тяжелое. Ирина снова вспоминает:

— Я начала расспрашивать, чем лечат, нужны ли лекарства. В ответ услышала: «Вы что, имеете медицинское образование, чтобы вам рассказывать? Ничего привозить не нужно».

В палату ни жену, ни дочь не пустили. Сначала сказали, что нужна справка о вакцинации от ковида или ПЦР-тест с отрицательным результатом (хотя к 2023 году пандемия уже закончилась). Ирина привезла нужную справку о прививке, но ей всё равно отказали.

Сергей Владимирович попал в больницу неожиданно, причина приступа в его случае неясна

Дочь настаивала, объясняла, что отцу нужен уход. Пропуск им так и не выписали, посоветовали пообщаться по видеосвязи. Сергей уже с трудом говорил по телефону. С каждым часом становилось всё хуже, лечение не помогало. Вечером он нашел силы и сам позвонил родным, маме и детям.

— Ему было очень плохо. Сказал, что любит. Мы, конечно, говорили ему: «Держись, пожалуйста». Он отвечал: «Держусь» — и снова повторял: «Люблю вас». Как будто прощался.

Через несколько часов, поздно вечером, Сергей Владимирович умер. Его пытались спасти в реанимации, но не смогли. Развился геморрагический некроз поджелудочной железы. Без своевременной помощи он приводит к полиорганной недостаточности — отказывают органы.

— «Что вы хотите, это алкоголь», — сказал маме врач, когда только сообщил о смерти папы, — вспоминает Ирина.

Эта брошенная походя фраза еще больше ранила убитых горем родных.

— У папы не было никаких вредных привычек: не курил, не употреблял алкоголь. Он мучился от страшных болей, на нем лица не было, а они приняли его за безнадежного, пьющего человека. Когда его оформляли, то спросили место работы. Папа на пенсии работал дворником. Возможно, это повлияло на отношение к нему: дворник, наверное, пьет… — снова проживает ту ситуацию дочь.

Почетный металлург

Проститься с Сергеем Храмовым пришло больше ста человек: родные, друзья, коллеги. Он прожил 65 лет, из которых 45 лет отработал на крупных уральских промышленных предприятиях: в Ревде, Березовском, Верхней Пышме.

Сергей Владимирович прошел путь от мастера до начальника цеха. Как специалиста по прокатному производству его приглашали в разные регионы, где строились или восстанавливались металлургические заводы: на Кавказ, в Башкирию. Разработанный им прокат из нержавеющей стали затем успешно катали и обучали этой технике других. Почетный металлург, он был представлен к государственным наградам — медалям орденов «За заслуги перед Отечеством» и «За выдающиеся заслуги перед Россией».

— В Ревде в 2005 году закрывали прокатный цех завода РММЗ, где работал папа, — рассказывает рабочую биографию отца Ирина. — Там находились демидовские станки. Они уже устарели. Папа горой стоял, чтобы сохранить историю производства. Вместе с коллегой он был инициатором создания музея под открытым небом, где будет размещено оборудование XIX века, занимался его монтажом. Руководство тогда поддержало их инициативу. Сейчас там проходят экскурсии для гостей города, школьников. Немного жаль, что в музее об этом не упоминается.

Государственную награду «За заслуги перед Отечеством» в 1999 году вручал губернатор Эдуард Россель

Отработав горячий стаж, Сергей Владимирович вышел на пенсию, но дома без дела сидеть не хотел. Устроился работать в детский садик дворником. Его не волновала смена статуса — мол, был начальником на огромном производстве, а стал подсобным рабочим. Он привык уважать любой труд и к новой, вроде как не статусной работе относился с душой и достоинством. Наводил чистоту на площадках, убирал снег, увлеченно мастерил для малышей снежные фигуры, сказочных зверей, делал горки.

Вот такими снежными скульптурами Сергей Храмов радовал малышей, когда на пенсии устроился работать в детский сад

— Папа был ответственным, добросовестным работником хоть на какой должности, — говорит дочь. — Его обожали все, а как он умел играть с внуками! Настолько искренне, от души, никто так больше не умеет. Бессменный и лучший Дед Мороз на наших семейных Новых годах. Был очень добрым и неравнодушным ко всему: к заводу, работе, людям, природе, животным.

Ирина вспоминает, как в последнее лето своей жизни папа выхаживал упавших стрижей, не мог пройти мимо того, кому нужна помощь. Собирал кузнечиков, кормил птиц каждые 30 минут, поил — стрижи очень прихотливы в уходе. Спасенных птиц отпускал на волю.

Сергей Владимирович был почетным жителем Ревды. На фото — День города, где его наградили званием «Мастер золотые руки»

А много лет назад на горе Волчихе он пытался спасти незнакомого человека, которому стало плохо с сердцем. Была зима, безлюдно, сотовой связи еще не было. Смерть наступила внезапно. Вместе с товарищем они тащили погибшего на себе через лес, по сугробам до ближайшего поселка.

«Помощь была оказана качественно»

Родственники были уверены, что Сергея Владимировича можно было спасти, но ему не оказали нужную медицинскую помощь и проигнорировали ухудшение состояния. Обратились в Минздрав с просьбой провести проверку, выяснить, как всё произошло.

Из министерства пришел ответ: никаких нарушений не нашли. Подробности рассказывать отказались, сославшись на врачебную тайну: якобы не имеют право ничего разглашать. Родные тогда еще не знали, что такой отказ незаконен, ведь у них есть право на информацию.

А вот из страховой компании, куда также написали родственники, пришел противоположный ответ. Эксперт нашел серьезные дефекты оказания помощи. Самый важный момент: врачи неверно оценили тяжесть состояния пациента. Сергея Храмова нужно было сразу переводить в реанимацию. Только там, а не в общей палате, можно было его спасти.

Сергей Владимирович с женой Антониной Степановной прожили 45 лет в счастливом браке

Родные умершего обратились в суд с гражданским иском против больницы.

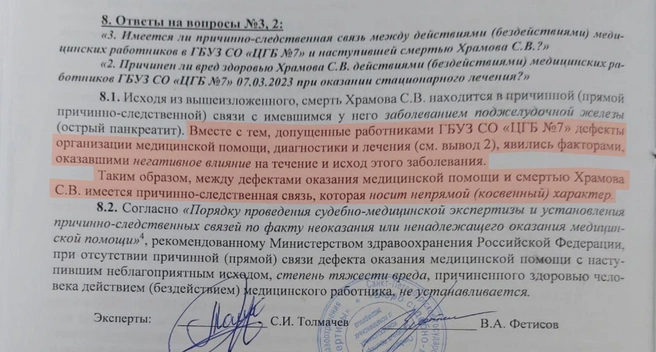

Судебно-медицинская экспертиза, проведенная в Санкт-Петербургском бюро, установила косвенную связь между дефектами оказания медицинской помощи и смертью пациента. Комиссия экспертов также пришла к выводу, что состояние больного недооценили. Его должны были направить в реанимацию, как только его привезли на скорой.

— Пациент прибыл в стационар в состоянии панкреотогенного шока (критическое состояние, при котором быстро нарушается работа жизненно важных органов и систем, снижается артериальное давление. — Прим. ред.), — объясняет суть дефектов Вадим Каратаев, который участвовал в процессе на стороне семьи погибшего. Эта тема ему близка, ведь он не только юрист, но и реаниматолог, работал в областной больнице.

— По анализам крови было понятно, что идет сгущение крови — гемоконцентрация, и прежде всего требовалась терапия сбалансированными растворами, восполнение жидкости. Инфузионная терапия в данном случае была недостаточной, причина — неполный контроль за состоянием. Пациент не выходил из шока, и с каждым часом его состояние ухудшалось. Это видно по анализам крови, — объясняет юрист. — Выявить это состояние [шока] могли в реанимации, реаниматологи на это заточены. Мониторинг состояния пациента в реанимации серьезный, там отслеживают несколько показателей, по ним определяют тяжесть и прогноз и меняют тактику лечения.

Сергей Владимирович пришел на завод после службы в ВДВ

Среди перечисленных дефектов также указывалось, что кеторол, которые вводили как обезболивающее, противопоказан при таком диагнозе.

Но Вадим Каратаев считает, что на фоне основного дефекта это уже не так важно.

— Обезболить кеторолом панкреатит невозможно. Боли настолько сильные, что даже наркотические препараты (пациенту назначали еще трамал) не помогают. Купировать болевой синдром можно было, дополнив лечение эпидуральной анестезией, а ее делают только в реанимации. Сначала обезболить, потом восполнить баланс жидкости. Замкнутый круг, спасение было только в реанимации.

Заключение судебно-медицинских экспертов

Представители больницы на суде утверждали, что помощь была оказана качественно, к пациенту относились внимательно, лечение было правильное. По их словам, на момент поступления и далее состояние пациента было не настолько критичным. Уверяли, что он чувствовал себя нормально, вставал, сам обслуживал себя (родные рассказывали, что Сергей Владимирович не мог сам дотянуться даже до бутылки с водой, которую они ему передали, она стояла на тумбочке нетронутой, когда они пришли забирать вещи).

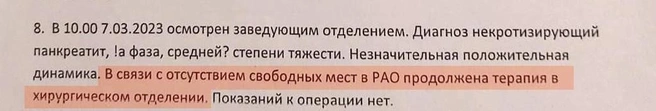

Со слов медиков на суде, тяжелое состояние возникло внезапно и летальный исход был неотвратим. Также ссылались на статистику: якобы выживаемость при остром панкреатите составляет 40%. А самое главное — перевести пациента в реанимацию сразу было невозможно, там просто не было свободных мест!

Анализ оказания медицинской помощи

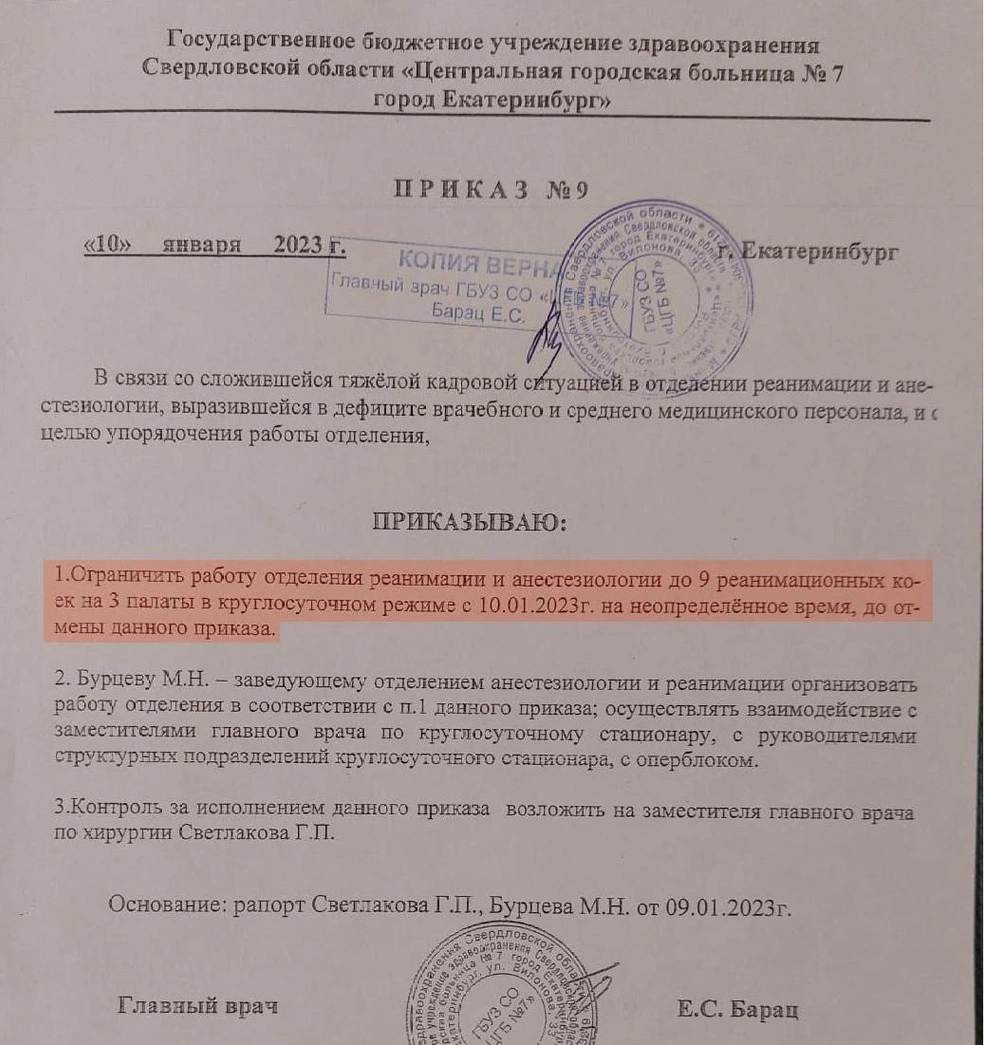

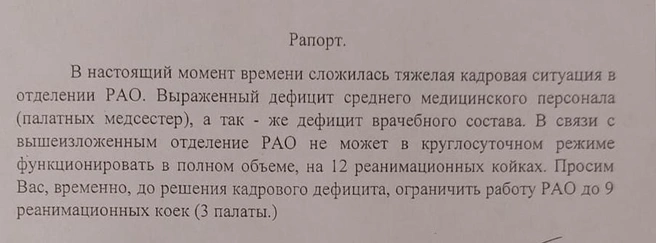

На всё хирургическое отделение городской больницы в тот момент было всего девять коек. Количество мест в реанимации сократили еще за несколько месяцев до трагического случая с Сергеем Храмовым. Причина — нехватка персонала. Обращения к главврачу от заведующего реанимацией и начмеда по хирургии с просьбой сократить койки из-за отсутствия работников были также представлены суду. На основании этих рапортов был издан приказ о сокращении коек с 12 до 9.

Приказ о сокращении мест в реанимационном отделении

Суд первой инстанции, выслушав все доводы, изучив документы и выводы экспертизы, обязал больницу выплатить родным погибшего компенсацию — 8 миллионов рублей.

Позже областной суд в апелляции снизил выплату до четырех миллионов — надо признать, сумма всё равно немалая.

— Знаете, когда всё только произошло, никто не думал ни о каком суде и иске. Когда обращались в Минздрав, надеялись, что всё проверят, разберутся, но получили формальный ответ с отказом. Когда шли в суд, не верили в правосудие, кто-то говорил, что бесполезно, никто не будет разбираться. Но всё оказалось не так. И разбирались досконально, и судья добросовестно, по-человечески подошла к делу. Хотя каждый суд был для нас пыткой, заново всё переживать, вспоминать, — вспоминает дочь Сергея Владимировича.

«Те, кто остался, сжав зубы, работают»

С Вадимом Каратаевым мы также поговорили о том, как проблемы в медицине губят жизни людей.

— В соответствии с порядком оказания медицинской помощи по профилю «анестезия-реаниматология», количество мест в реанимации должно составлять не менее 5% от общего коечного фонда стационара. То есть в реанимации хирургического отделения должно быть не менее 24 мест, — поясняет Вадим. — А тут всего девять!

При этом 7-я больница обслуживает три района: весь Кировский, часть Железнодорожного и Ленинского. Население можно сравнить с небольшим городом, например с Верхней Пышмой. А если что-то экстренное случится, тогда и 24 мест может не хватить, ведь разные ситуации бывают!

Если говорить о конкретных случаях, что делать «здесь и сейчас» — вызывается скорая, пациента везут в другую больницу, в реанимацию. Еще есть вариант уплотнять реанимацию, но это вызовет недовольство, нагрузка на сотрудников увеличивается. Либо кто-то из пациентов переводится в общую палату, если состояние позволяет, но, если таких пациентов нет, рисковать жизнью других неправильно. Все три варианта, конечно, не самые лучшие. Но пациенты не виноваты в том, что не хватает сотрудников.

— Кто виноват?

— Формально можно спросить с главного врача, с руководства местного Минздрава. Но опять же если дело в дефиците кадров, никто не может заставить сотрудников работать. С другой стороны, часто люди увольняются не просто так. Есть разные причины: недовольство зарплатой, условиями труда, где-то жалуются на хамское отношение руководства.

Нужно удерживать людей, привлекать новых. Зарплатой, созданием достойных условий труда, мотивацией, адекватным, человеческим отношением руководства.

Врачи и так тянут повышенную нагрузку, а вместо благодарности терпят претензии, где-то вводят штрафы за невыполнение плана. Те, кто остался, сжав зубы, работают, а еще и огребают от начальства: вы не выполняете план! Спрашивать надо с конкретных главврачей, у которых нехватка персонала: что сделали вы, чтобы привлечь сотрудников в свою больницу?

Вадим Каратаев приводит в пример московскую больницу № 40 — Коммунарку, она стала известна как ведущий ковидный госпиталь страны.

— Там нет дефицита кадров, наоборот, тяжело устроиться из-за высоких требований к уровню образования, профессиональным качествам. Из вакансий там только эндоскописты, судя по объявлениям. Видимо, зарплату предлагают недостаточно высокую для Москвы — 160 тысяч. На остальных специалистов запросов там нет, даже на медсестер, а ведь на них лежит очень большая нагрузка. Это важный труд, они выполняют все назначения врачей, без них не справиться.

Если сравнить с той же 7-й больницей Екатеринбурга — там открытые вакансии медсестер, зарплату предлагают 55 тысяч рублей. Люди явно не все готовы за такие деньги идти на тяжелые многочасовые смены. Хотя в Коммунарке тоже тяжелая работа, трудные пациенты, но уровень оказания медпомощи на высоком уровне. Да, зарплаты там наверняка достойные, и оттуда никто не бежит, нет текучки. Но дело ведь не только в деньгах. Деньгами можно заманить, привлечь, но это еще не всё.

В таких больницах, как Коммунарка, есть все факторы привлечения персонала: и личная профессиональная мотивация специалистов, и финансовая мотивация, и отношение руководства.

Это пример командной работы. Я сужу по информации профессионального врачебного сообщества. А сокращение коек — это не решение проблемы. Я не знаю, кто виноват. Вопрос задан неправильно. Может быть — что виновато. Совокупность факторов. Но спрашивать надо с конкретных должностных лиц, которые организуют медицинскую помощь. Если мы в кадровом кризисе, надо искать, как из него выйти. Надо мотивировать врачей, в том числе чтобы не уходили в частную медицину.

Рапорт, в котором говорится о тяжелой кадровой ситуации

Наш разговор снова возвращается к трагической истории:

— И не надо говорить, что врачи не боги. Да, никто не мог дать гарантии на благоприятный исход. Но манипулировать цифрами, говорить на суде про 40 процентов смертности при данном заболевании некорректно. Согласно клиническим рекомендациям, которые составляли ведущие врачи страны (в состав экспертной группы входили и три авторитетных специалиста из Екатеринбурга), в целом летальность при остром панкреатите менее 3%. Если больной в шоке — да, летальность до 40 процентов, но для этого и выводят из шока. Сергей Храмов был обречен самим фактом, что его не перевели в реанимацию.

Антонина Степановна очень тяжело переживает потерю

Редакция E1.RU направила запрос в Минздрав Свердловской области с просьбой прокомментировать ситуацию с сокращением мест в реанимации 7-й городской больницы. Соответствует ли на данный момент это число нормативам? А самое главное — какие меры принимаются для привлечения сотрудников в государственные медицинские учреждения области?

В России не хватает 92 тысяч медиков

Мы публиковали интервью на тему кадрового голода в медицине, почему врачи бегут из больниц и как их остановить. Так, на сегодняшний день в России не хватает 92 тысяч медиков.

Ректор Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова считает, что необходимо пересматривать систему оплаты труда медиков: уравнять фактические зарплаты медиков в разных регионах России и исправить несправедливость в доплатах некоторым специалистам. Например, медсестры в сельской местности получают плюс 30 тысяч к зарплате, фельдшер скорой помощи — 7 тысяч, а фельдшер, который работает в диспетчерской и распределяет вызовы, — 4,5 тысячи. Выплаты нужно уравнять.

Также специалист подчеркнула, что есть особо дефицитные специальности, например врачи-инфекционисты, анестезиологи и травматологи. Таких специалистов нужно стимулировать дополнительно. Все эти вопросы должна решить новая система оплаты труда. В этом году она будет принята в нескольких пилотных регионах.

Также мы писали о том, как в первоуральской больнице массово увольнялись врачи.