История Урала богата на самородков, которые упрямством и талантом поражали мировые столицы. Степан Левитский производил фурор и в иностранных — хоть и в весьма узких — шахматных кругах. Бородатый горный инженер из «медвежьего угла» брал первые места на мировых соревнованиях.

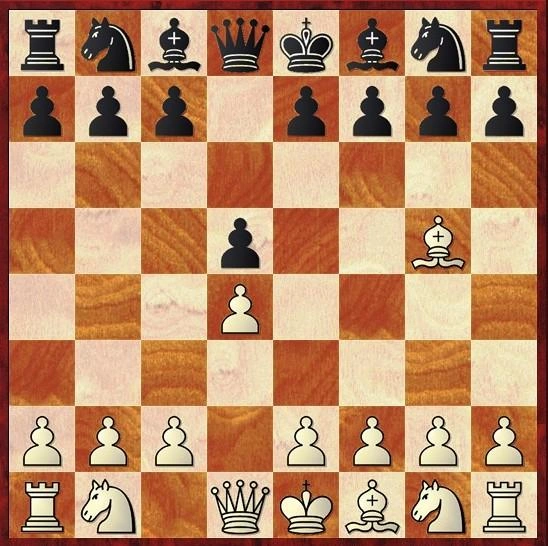

Небольшое пояснение для тех, кто не в курсе, что шахматный конь ходит буквой «Г». Чтобы выиграть партию в шахматы, надо, не теряя времени, с первых ходов выводить фигуры на активные позиции, нападать на противника и создавать угрозы. Делать ходы «ни о чём» — ошибка, однако такой прием, как атака Левитского, кажется другой крайностью. Всего на втором ходу слон идет в центр доски — и этот выпад любому шахматисту кажется парадоксальным.

Однако именно этот прием предложил шахматному миру Степан Левитский. Прочитайте, как он вписал себя в спортивную историю.

Начало

Степан родился 13 апреля 1876 года в Задонске (ныне Липецкая область). Семья была дворянской, но небогатой и многодетной. Всего у мальчика было девять братьев и сестер.

Играть в шахматы его научил отец — в 11 лет мальчик уже играл довольно прилично. Впервые имя Левитского стало известно в столичных шахматных кругах, когда ему исполнилось двадцать. Будучи студентом Московского университета, парень с горного факультета регулярно занимал призовые места на соревнованиях столичного шахматного кружка.

Но доучиться не удалось: в 1897 году, движимый желанием помочь православным греческим братьям, Левитский добровольцем отправился на греко-турецкую войну. На фронте подхватил тиф, лечился в Одессе, а по выздоровлении вернулся в Москву.

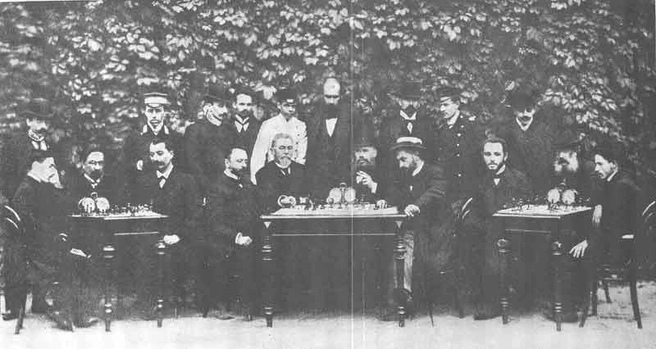

Дальше был экстернат в том же университете и, конечно же, шахматы! Молодой человек дни и ночи проводил за изучением специальной литературы, а на жизнь зарабатывал репетиторством в состоятельных семьях. Чуть более необычный способ заработка — сеансы одновременной игры в шахматы на нескольких досках.

Проба сил

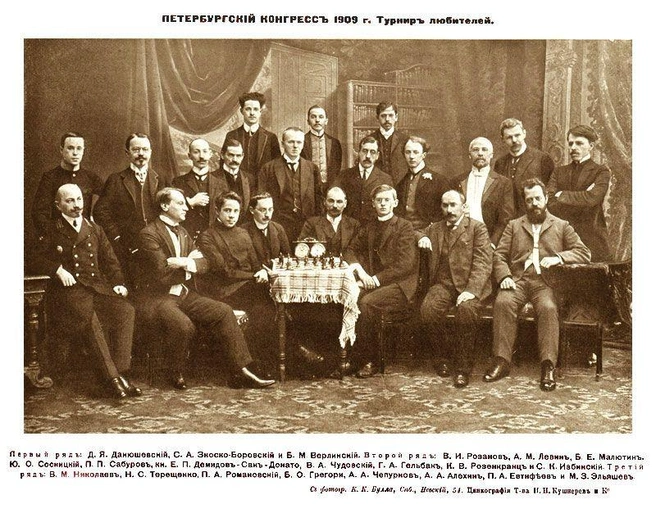

В сентябре 1899 года Левитский оказался в числе 14 участников первого Всероссийского шахматного турнира в Москве. Состав его, прямо скажем, звездностью не отличался, так что не стоит преувеличивать третье место, занятое Левитским. Но именно после того памятного турнира шахматная Россия вслух и с почтением заговорила о русском мастере... Но не будем забегать вперед. Звания мастера у Левитского еще не было.

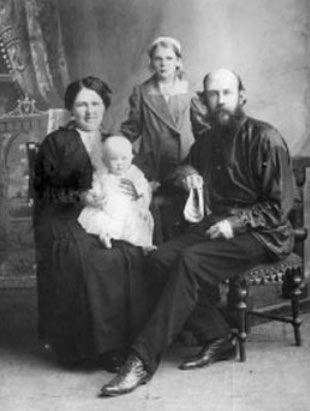

Степан устроился на службу горным техником в акционерную компанию «Платина» и переехал жить и работать на прииск Глубокое, близ Нижнетуринского завода на Урале. Любимые шахматы он на время задвинул в сторону, ведь молодость — пора для более волнующих дел. Молодой человек женился, у него родились четверо детей.

В оправдание временной «измены» шахматам можно сказать, что это была глухая провинция, «медвежий угол», где играть было решительно не с кем. Кроме того, дирекция прииска не разделяла хобби своего сотрудника и предупредила, что если он продолжит несогласованные поездки на турниры, то его просто уволят. И шахматы молодому инженеру отомстили. Длительный отрыв от практики привел к незавидному восьмому месту на третьем Всероссийском турнире и совсем уж позорному одиннадцатому — на четвертом.

Что оставалось? Как совершенствоваться? Играть самому с собой, двигая фигуры за белых и черных поочередно, штудировать выходившие учебники позиционной и комбинационной игры. Долгие шесть лет Левитский занимался самообразованием — пока не понял, что наконец готов к серьезной борьбе.

Прорыв

Всероссийский турнир любителей 1911 года. Левитский, оторванный от практической игры уральский самородок, взял единоличное первое место! Вместе с этим он завоевал звание шахматного маэстро (по нынешним меркам — международного мастера).

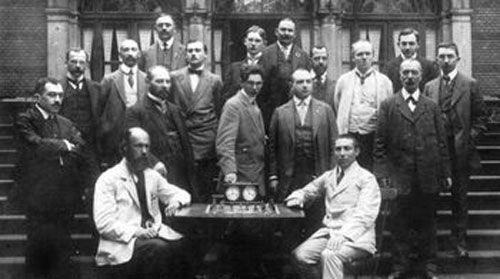

Хотя что такое это звание по сравнению с международным признанием! В том, что оно пришло, сомневаться не приходилось — уже на следующий год Степан Михайлович получил приглашение на турнир в Бреславле. Там он подтвердил звание маэстро. Из шестнадцати не самых слабых игроков своего времени он одолел шестерых зарубежных коллег.

Находясь в зените шахматной славы и международной известности, 37-летний Левитский вызвал на матч восходящую звезду русских шахмат, 19-летнего Александра Алехина. Нашелся и меценат — князь Анатолий Демидов-Сан-Донато, пожертвовавший на проведение состязания одну тысячу рублей. Игра велась до семи побед без учета ничьих. С Левитским понятно, а что хотел Алехин? Годом ранее он уступил в принципиальной встрече третьему призеру мастерского турнира в Вильно Левитскому и, конечно же, мечтал взять реванш.

Поединок стартовал в Санкт-Петербурге и длился две недели. Скажем сразу: Левитский матч проиграл, но преподал своему молодому визави прекрасный мастер-класс тактической и, можно сказать, психологической игры. Как знать, не эти ли практические уроки спустя почти пятнадцать лет помогут Алехину сломить гений чемпиона мира Капабланки — и самому взойти на трон?

Матч проходил для победителя непросто и увеселительной прогулкой не стал. Проиграв на старте три партии кряду, Левитский в четвертом поединке сумел подобрать ключик к Алехину и сократить отставание до минимума — 4:3. Чуда, увы, не случилось, но шахматный мир загудел: что же это за бородатый уральский медведь, беспощадно рвущий за шахматной доской признанных мировых авторитетов?

Закат

Наверное, логическим продолжением шахматной карьеры маэстро Левитского стали бы дальнейшие международные турниры, где он, отточив шахматный талант, смог бы рано или поздно включиться в борьбу за титул сильнейшего шахматиста планеты. Да, наверное. Но на практике вышло по-иному: требовалось сытно кормить многодетную семью, а это значит — работать по профессии. И конечно, не шахматной.

Шахматы в те годы рассматривались как искусная спортивная забава, государством не поддерживалась и никак не оплачивалась. Так что Левитский в зените своей шахматной славы вернулся на работу... Инженер часто и подолгу разъезжал по уральским приискам, которые были разбросаны по таежным дебрям на десятки километров друг от друга, — ну и какие ж тут шахматы? Но когда выпадали отпускные и свободные дни, он всегда наведывался в Екатеринбург, где его еще ценили и помнили, и давал сеансы одновременной игры для всех любителей.

Шли годы, слава померкла. Когда Левитского пригласили сыграть во Всероссийском турнире мастеров (Петербург-1913), там он уже потерпел спортивную неудачу, заняв последнее, 13-е место. Наступившей зимой он еще сыграл в очередном, уже привычном для него Всероссийском турнире мастеров, но вновь не блеснул: 6,5 очков из 17 — совсем не тот результат, на который рассчитывал. Невыразительная игра, проигрыши не только пяти первым призерам, но и совсем уж малоизвестным шахматистам.

А дальше — Октябрьский переворот, гражданская война, разруха, то есть времена, когда буржуйки от безысходности топили шахматными досками и фигурами. В 1923 году Степан Михайлович был приглашен в Санкт-Петербург, ставший красным Петроградом, на Второй чемпионат РСФСР, но по причине запущенной хронической болезни желудка завершить соревнование уже не смог.

Шахматист лег лечиться в Мариинскую больницу, вроде полегчало. Он вернулся в Нижнетуринск, где спустя несколько месяцев, 3 апреля 1924 года, скончался. Степан Михайлович только десяти дней не дожил до 48-го дня рождения.

Так что там с прыжком слона?

Объясним на пальцах. Эта атака носит не теоретический, а практический смысл. Сегодня современному гроссмейстеру, чтобы добиться успеха на мировой арене, надо потратить месяцы и годы на изучение (и, конечно, на запоминание!) шахматной дебютной теории, а это — десятки шахматных начал, сотни вариантов, распадающиеся на тысячи подвариантов, услужливо предлагаемых шахматными компьютерами. И так — вплоть до 22–25-го хода включительно. Что-то не изучил, не запомнил, просто позабыл — получил позицию хуже, проиграл!

Так вот: атака Левитского, будучи редким и малоизученным дебютом, теории как таковой не имеет вовсе, запоминать ничего не надо, можно творить за доской самостоятельно, и уже на втором-третьем ходу. Чистые шахматы! Поклонники у творения Степана Михайловича есть и сегодня, и в их числе не только гроссмейстеры второго эшелона. Время от времени играет атаку Левитского и нынешний чемпион мира Магнус Карлсен.

И это значит, что уральский шахматный самородок жил и творил не зря, ведь фантастический прыжок слона в пустоту — это прыжок Левитского в бессмертие.

Прочитайте также о революции профессора Постовского: уральский химик изобрел лекарство, спасшее десятки тысяч человек. А еще обратите внимание на наш текст про то, как Екатеринбург два века пытались связать с большой водой — но без особого успеха. Также город мог стать крупным портом для дирижаблей, однако и этому не суждено было сбыться.