Наш город покидает самоцветная топонимика. Когда-то горожане ориентировались на бытовой комбинат «Рубин», игнорируя в качестве обозначения остановки «площадь Малышева». Но «Рубин» стал «Брусникой». Правда, и площадь не удержалась, оставив название остановки храму «Большой Златоуст». Еще до «Рубина» канули в лету ресторан «Малахит», кафе «Серебряное копытце», магазин «Агат». Заметно уступили свои позиции «Кристалл» и «Бриллиант». Самым стойким оказался «Аметист» на Малышева. Его теснят эромагазины и кафе, но он держится.

До революции ничего самоцветного в городских названиях не встречалось. Все улицы, магазины, площади назывались утилитарно — в честь домовладельцев, храмов и публичных зданий, по географическим привязкам или по своему функционалу: Симановская, Коковинская, Дровяная, Уктусская и т.д. И это несмотря на то, что Екатеринбург был знаменит у путешественников как город самоцветов. Лавки, в которых предлагался каменный ассортимент, так и обозначались: «каменные вещи».

Минимализм, который процветал в довоенном советском Свердловске, не предполагал особенных названий для магазинов, центров обслуживания населения. Они не имели собственных имен, только номера или назначение: «Спорттовары», «Бакалея», «Галантерея», «Ткани», «Булочная», «Канцтовары», «Продукты», «Книги». Уральские названия почти не попадали даже в названия редких ресторанов и кафе, исключения — ресторан при гостинице «Большой Урал» и «Ермак». Хотя в эти годы Урал всячески продвигался как место самоцветных богатств, в городскую топонимику они не проникли.

В 1930-е за излишнюю любовь к краеведению расстреливали. Первый всплеск разрешенного регионального патриотизма приходится на 1940-е. Но и здесь самоцветов в названиях не было, зато в 1953 году уральцы аннексировали рябину. Композитор Евгений Родыгин написал суперуспешный шлягер «Уральская рябинушка». Поражал нетипичный для СССР конфликт: героиня выбирает между двумя производственными лидерами: «Справа кудри токаря, слева — кузнеца». Рябина должна была разрешить неловкую ситуацию. Из текста было неясно, как развивались события, но за рябиной закрепилась слава уральского дерева, а песню перевели на десятки языков мира. С того времени Урал стал ассоциироваться с рябинушкой.

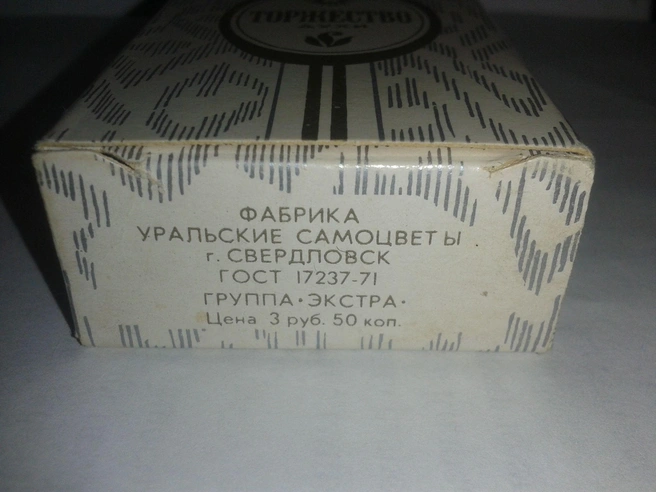

В 1960 году от филологической ботаники перешли к каменным символам. На площади Труда появился фонтан «Каменный цветок». Из каменного в фонтане была только чаша и название. Цветок вышел аскетичный, в духе минимализма Никиты Хрущева. Чуть позже уральцы сделали наступление на запахи. Существующая в Свердловске парфюмерная фабрика стала называться «Уральские самоцветы». Как пахнут камни? Этого объяснить никто не мог, но бронирование за Свердловском каменных образов продолжалось.

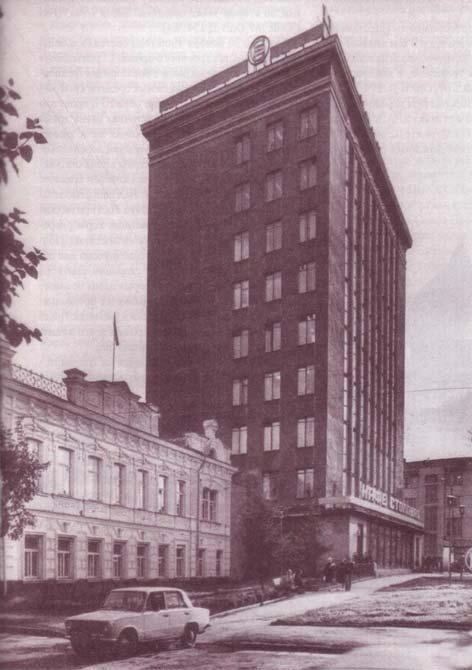

Хрущев спешил избавиться от имперского излишества своего предшественника. Население нуждалось не в роскошных апартаментах для немногих, а в массовом, дешевом жилье. В эпоху Хрущева появились дома его имени. Но дух империи был неистребим. Потому для удовлетворения масс, нуждавшихся в починке обуви, радиоприемников, появившихся телевизоров, в шитье одежды и прочем, устраивались не маленькие лавчонки ремесленников, а дворцы ремонта. В индустриальной империи использовались индустриальные выражения. Место нового оказания услуг населению называлось по-заводскому — бытовой комбинат. Но ему дали самоцветное имя — «Рубин».

Архитектором комбината «Рубин» был тот же человек, который запроектировал фонтан «Каменный цветок», — Петр Деминцев. Как и у фонтана «Каменный цветок», у «Рубина» привязка к первообразцу была очень условная. Историки архитектуры считают, что ассоциация с камнем была вызвана видом фасада здания — «граненого», остекленного почти по всей площади. Горожане, похоже, не слишком задумывались, почему «Рубин» называется «Рубином». А чтобы они не забывали, на здании разместили гигантские буквы.

Бытовой комбинат «Рубин» появился в 1966 году. Общество уверенно вступало в эпоху потребления. По новому генплану предполагалось строительство специализированных магазинов: товары для девушек, товары для юношей, магазин «Синтетика», магазин грамзаписи «Мелодия» и др.

В искусстве монументальный реализм нещадно теснил все другие стили. Тяжеловесный уральский камень пришелся очень кстати. Неизвестно, кто первым предложил использовать малахитовый фон для официальных благодарственных писем и грамот, но очень скоро культ Хозяйки Медной горы стал господствовать в полиграфии и декоре. На почетных грамотах по малахитовому фону золотом штамповали памятник Свердлову или портрет Ленина. Апофеозом востребованной пошлости стал образ Хозяйки Медной горы — дебелой красавицы в зеленом сарафане, высоком кокошнике и с караваем.

Благосостояние людей неуклонно росло, хотя в магазинах было пустовато. Появился анекдот: «У советского человека два вопроса: когда кончится голод и куда поставить второй холодильник».

Вот это время и стало триумфом каменной топонимики. В Свердловске появился ювелирный магазин «Кристалл» (пр. Ленина, 62), где ключевым ассортиментом стали сувениры из уральских камней. Кроме «Рубина», «Кристалла», парфюмерной фабрики «Уральские самоцветы» появились «Уральские самоцветы — 2» — так с 1977 года стал называться свердловский ювелирный завод «Русские самоцветы». Появилось кафе «Серебряное копытце» (ул. Восточная), кафе «Изумруд» (ул. Зенитчиков) и, наконец, знаменитый ресторан «Малахит» (ул. Луначарского). В Свердловске раньше, чем на Западе, догадались, что бриллианты — лучшие друзья девушек, поэтому ювелирный магазин на углу Малышева — Вайнера назвали «Бриллиант».

В 1980-х для магазина «Бриллиант» построили новое двухэтажное здание на улице Антона Валека, а в городе появились два «каменных» магазина: «Агат» и «Аметист», оба находились на Малышева. «Агат» занял помещение бывшей булочной, «Аметист» притянулся силой места: в особняке на Покровском (Малышева, 43) еще до революции существовал магазин каменных вещей. Сегодня «Аметист» можно считать самым старым ювелирным магазином города.

Последний всплеск самоцветной топонимики пришелся на 1990-е. В Ботаническом районе появилась улица Родонитовая.

После того, как магазины и рестораны перешли в частные руки, оказалось, что самоцветная топонимика не особенно состоятельна. Государство своим авторитетом насаждало культ Серебряного копытца и, похоже, перестаралось. Новый капиталистический ретейл пробовал себя в нейминге. Самоцветные названия оказались слишком пафосными, наивными и не продающими и исчезли.

Что это было — уход от идентичности или освобождение от навязанного каменного культа? Этот вопрос вы можете задать себе и поискать на него ответ.

Фото: Музей им. О. Е. Клера, Татьяна МОСУНОВА, Г. П. ПАВЛОВ, 1723.ru