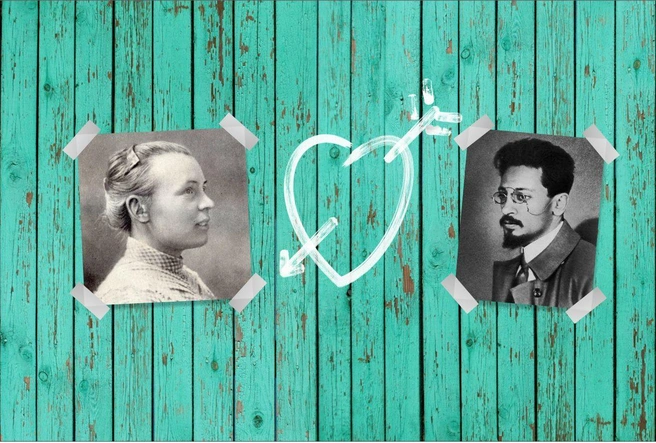

На сцене революционного Екатеринбурга разворачивались судьбоносные события, которые полностью перевернули жизнь в городе. Но кроме этой эпичной саги история в эти дни писала и любовный роман молодых романтиков — Якова Свердлова и Клавдии Новгородцевой.

Дочь купца-старообрядца, учительница Сысертского завода, Клавдия стала уже второй женой товарища Андрея, как называли Свердлова соратники по борьбе. Хотя Якову и было 20 лет, он уже успел заключить брак с Екатериной Шмидт. Так и не оформив с ней развод, оставив её и ребёнка, молодой большевик приехал в Екатеринбург, где и познакомился со своей будущей соратницей и супругой.

Как развивался их роман? Какой была семейная жизнь, несколько раз прерывавшаяся ссылками и тюремными заключениями? Об этом мы расспросили саму Клавдию Новгородцеву, которая ответила нам фрагментами из своей книги воспоминаний о Свердлове.

— Клавдия Тимофеевна, как вы познакомились со Свердловым?

— Впервые мы встретились с Яковом Михайловичем Свердловым на Урале, в Екатеринбурге (ныне Свердловск), в далёкие, незабываемые дни первой русской революции. Шел октябрь 1905 года. По всей стране катилась волна массовых политических стачек и демонстраций. В эти дни, в середине октября, я была до суда освобождена из екатеринбургской тюрьмы, где просидела около полугода.

— Какое первое впечатление произвёл на вас Свердлов?

— Невдалеке от плотины через реку Исеть мой спутник указал мне на прогуливавшегося с независимым видом молодого, очень молодого человека, совсем юношу. Внешний вид юноши ничем на первый взгляд не привлекал внимания. Был он среднего роста, стройный, подтянутый. Густые волнистые чёрные волосы упрямо выбивались из-под слегка сдвинутой на затылок кепки. Сухощавую фигуру ловко облегала простая чёрная косоворотка, на плечи был накинут пиджак, и от всей складной подвижной фигуры так и веяло юношеским задором. Всё на нём было поношено, но выглядело чисто и опрятно.

Общее впечатление было благоприятным. Однако до чего же молод! Неужели это и есть тот самый товарищ Андрей, о котором столько говорили? Я вопросительно взглянула на своего спутника. Он молча, чуть приметно кивнул головой, отпустил мою руку и, замедлив шаг, начал отставать. В свою очередь товарищ Андрей, заметив нас, свернул в тихий переулок, и вскоре я присоединилась к нему.

— О чём вы тогда говорили?

— Разговор сразу начался живо и непринуждённо, будто мы не впервые встретились, будто давно и хорошо знали друг друга. Поистине обаятелен был голос Андрея — глубокий и мягкий бас, поначалу никак не вязавшийся с его некрупной фигурой. Но уже через несколько минут впечатление несоответствия сглаживалось, физический облик Андрея как бы сливался с его духовным обликом, и казалось, что иначе этот человек говорить и не мог.

Много лет прошло с тех пор, забылись детали этого свидания, стёрлись в памяти отдельные мелочи, отдельные штрихи, но разве забудешь то неизгладимое впечатление, которое с первой же встречи произвёл на меня Яков Михайлович Свердлов! «Что же, — начал Андрей, — собираетесь удирать с Урала?» Удирать? Удирать я не собиралась. Спокойно и обстоятельно я изложила ему все свои доводы, неопровержимо, как мне казалось, доказывавшие необходимость отъезда из Екатеринбурга.

— И что же, он вас уговорил?

— Не прошло и получаса, как я поняла, что решение моё об отъезде было неправильно, что надо оставаться в Екатеринбурге. Оставаться не просто потому, что принято новое решение, но потому, что это решение глубоко правильно, а все мои рассуждения были ошибочны. В этом коротком разговоре Яков Михайлович, которому едва исполнилось тогда двадцать лет, осветил нашу работу с позиций общероссийской борьбы пролетариата и крестьянства и сумел открыть передо мной новые горизонты. Я осталась в Екатеринбурге. Так началась наша совместная работа с товарищем Андреем — Яковом Михайловичем Свердловым.

— Когда вы поженились?

— Мы не оформляли официально наших отношений, да и нелегко было революционеру в царской России узаконить свой брак. Церкви, церковного брака мы, конечно, не признавали. Я уж не говорю о том, что стоило человеку, находившемуся на нелегальном положении, жившему по чужим документам, попытаться прибегнуть к церковному обряду и назвать своё настоящее имя, как его немедленно бы схватили.

Нас однако мало тревожило, что брак наш не был узаконен церковью. Наша семья была неизмеримо крепче тысяч семей, оформленных по всем законам царского времени. Отсутствие «законного» брака тяжело сказывалось лишь тогда, когда нас разлучали жандармы и мы лишены были возможности видеться, лишены права помогать друг другу. Такова уж была судьба профессиональных революционеров.

— Тюрьма вас разлучила?

— Около года просидел Яков Михайлович в Николаевских полуротах, и только после суда, осенью 1907 года, его перевели в екатеринбургскую тюрьму, где в общих, всегда перенаселённых камерах он и отбывал крепость. В ту же тюрьму ещё раньше поместили и меня.

Будучи арестована одновременно с Яковом Михайловичем и заключена в ту же пермскую тюрьму, что и он, я поддерживала с ним связь, но связь эта была случайной и малонадёжной: иногда мне удавалось крикнуть ему через форточку несколько слов, когда его выводили в тюремный двор на прогулку, иногда он кричал мне две-три фразы, да изредка нам удавалось обменяться записками.

— Неужели вы так и не смогли увидеться, находясь в одних стенах?

— За два с лишним года пребывания в одних и тех же тюрьмах всего несколько раз тюремная администрация, отдавая дань либерализму, разрешила нам с Яковом Михайловичем свидания. Но как коротки, как мимолетны были эти свидания! Никогда с глазу на глаз, всегда при тюремщиках, лишенные возможности сказать друг другу и сотую долю того, что так хотелось, так необходимо было сказать — таковы были эти свидания.

— А после тюрьмы — как вы встретились?

— В сентябре 1909 года Яков Михайлович вышел на волю, чтобы сразу же, не теряя ни дня, ринуться в самую гущу борьбы. Меня освободили за год до Якова Михайловича, осенью 1908 года. Поселилась я в небольшой комнатке на Васильевском острове [в Петербурге], где и ждала Якова Михайловича, ждала, все больше и больше волнуясь по мере того, как приближался срок его освобождения. Ведь если не считать нескольких мимолётных свиданий в тюрьме, на глазах у надзирателей, мы не виделись без малого три с половиной года! И вот, вернувшись однажды вечером домой, я увидела в своей комнате Якова Михайловича.

Вряд ли нужно говорить, как стремительно промелькнул этот вечер, с какой быстротой пронеслись те несколько дней, что Яков Михайлович провёл в Петербурге. А ведь столько нужно было сказать друг другу, о стольком переговорить!

— Всё же вы были скорее соратниками или супругами?

— Мы были с Яковом Михайловичем товарищами по борьбе, были друзьями, но мы были и живыми людьми, мужем и женой, мы любили друг друга. Отношения наши были всегда для нас неиссякаемым источником радости, источником бодрости и силы. В одном из писем ко мне Яков Михайлович писал из тюрьмы: «По мере возможности стараюсь сохранить силы, а наши взаимоотношения дают мне в большей степени тот колорит бодрости, неизменной жизнерадостности, без которой меня и представить трудно».

— После этого вы находились вместе в тюрьме ещё раз?

— 14 ноября вечером Якова Михайловича арестовали прямо на улице, невдалеке от нашего дома, а затем жандармы вломились ко мне и после обыска арестовали и меня. На этот раз я просидела недолго, всего три месяца, и в феврале 1911 года была выслана из Петербурга на родину, в Екатеринбург, под особый надзор полиции. Такая мягкая мера наказания объяснялась тем, что я была на последних месяцах беременности, и держать меня в тюрьме было неловко. Да и конкретных улик против меня было мало.

— 4 апреля (17-го по новому стилю) 1911 года у вас родился сын. Как Яков Михайлович воспринял это событие?

— Мысль о ребёнке, о том, как я перенесу первые роды, глубоко волновала Якова Михайловича. Тяжело ему было сидеть в эти дни в тюрьме, чувствовать своё полное бессилие. Но и из тюрьмы он пытался чем-нибудь поддержать меня. Из его писем было видно, что он прочёл много специальной медицинской литературы. Он давал мне в письмах квалифицированные советы по гигиене, по уходу за грудными детьми. И одновременно подробно разбирал проблему брака и рождения вообще, ссылался на Платона, Томаса Мора, Льва Толстого, на современных социологов — уж если Яков Михайлович брался за какой-либо вопрос, то изучал его самым обстоятельным образом.

— На фоне судьбоносных событий, которые творились в стране, насколько важна была для Свердлова семья?

— Ребёнок ещё не родился, а Яков Михайлович уже думает о его воспитании, о том, чтобы он вырос «настоящим человеком». «Самое воспитание, — писал мне Яков Михайлович 29 марта 1911 года, — имеет решающее, почти исключительное значение, наследственные же черты — только способности, которые могут или развиться, или заглохнуть в зависимости от целого ряда условий, которые можно в общем назвать средой».

Сколько нежности, сколько внимания и заботы в каждой строчке писем Якова Михайловича, написанных в эти дни! Какая горечь из-за полной невозможности помочь в тяжёлую минуту, из-за того, что в такой момент жандармы оторвали мужа от жены, отца от сына! «Невыразимо больно своё бессилие, — писал мне Яков Михайлович, — невозможность быть полезным самому близкому, дорогому существу. С какой радостью, охотой взял бы на себя самый тщательный уход, самую нежную, трогательную заботу, а тут сидишь за тысячи верст... Хотелось бы перелить весь свой «дух жив» в надежде на укрепление твоего. Тщетно придумываю что-либо наиболее ободряющее — ничего не могу придумать. Не могу не по бедности своей, ибо я очень богат как твоим ко мне, так и своим к тебе отношением. Будь мы вместе — иное дело. Но пусть и вдали скажется сила моего чувства, пусть оно согревает, ослабляет муки, придаёт силы легче переносить их!»

— Вы назвали сына Андреем, как звали Якова Михайловича его соратники. Это была его идея?

— «Имя? — писал Яков Михайлович. — Да, это вопрос существенный. Ты подчеркнула в письме моё имя, не знаю, хотела ли этим указать и на имя сына или нет. Но предоставляю тебе полную свободу действий и в данном случае, назовешь ли последней буквой алфавита — Я или же первой — А. Я заранее заявляю, что до определённого возраста буду называть зверьком, зверюшкой, зверинькой».

Редко, очень редко бывали мы все, всей семьёй, вместе, но уж когда выпадало такое время, не было семьянина лучше Якова Михайловича, не было семьи счастливее и дружнее нашей.